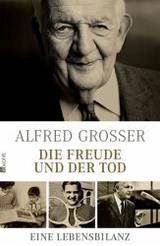

Der Videofilm. Nachgefragt: Alfred Grosser,

Die Freude und der Tod. Eine Lebensbilanz

Mittwoch, 4. Mai 2011

Alfred Grosser hat kürzlich den Band > Die Freude und der Tod. Eine Lebensbilanz (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2011) veröffentlicht, dem auf diesem Blog bereits ein

Alfred Grosser hat kürzlich den Band > Die Freude und der Tod. Eine Lebensbilanz (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2011) veröffentlicht, dem auf diesem Blog bereits ein

> Besprechung gewidmet wurde. Am 2. Mai hat er in Paris auf Fragen zu seinem Buch geantwortet: Nachgefragt.

Alfred Grosser ist Franzose deutscher Abstammung. 1933 emigrierte seine Familie aus Deutschland nach Frankreich. 1947 besteht er als erster die Agrégation allemand. Ab 1951 ist er Assistent für Germanistik an der Universität Paris. 1954 kommt er zum Institut d’Études politiques, wo er ab 1954 bis zu Ihrer Emeritierung 1992 als Professor lehrt. Alfred Grosser hat weit über 30 Bücher verfasst, viele über Deutschland und die deutsche Geschichte, Bücher  über die Ethik in der Politik, wie Au nom de quoi? (1969) mit dem Untertitel Fondements d’une morale politique / In wessen Namen? Oder die 1975 erschienene Aufsatzsammlung Gegen den Strom. Aufklärung als Friedenspolitik, die auch seine Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels enthält, den er 1975 erhalten hat. Er hat auch viel über die Außenpolitik Frankreichs und Deutschland geschrieben, 2009 erschien Von Auschwitz nach Jerusalem. Über Deutschland und Israel.

über die Ethik in der Politik, wie Au nom de quoi? (1969) mit dem Untertitel Fondements d’une morale politique / In wessen Namen? Oder die 1975 erschienene Aufsatzsammlung Gegen den Strom. Aufklärung als Friedenspolitik, die auch seine Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels enthält, den er 1975 erhalten hat. Er hat auch viel über die Außenpolitik Frankreichs und Deutschland geschrieben, 2009 erschien Von Auschwitz nach Jerusalem. Über Deutschland und Israel.

Bei dem Gespräch über sein Buch habe ich Alfred Grosser gefragt, wie es eigentlich kam, dass er Anfang der 50er Jahre von der Literaturwissenschaft zur Politikwissenschaft wechseln konnte?

Eine Thema, was für ihn besonders wichtig ist: Welche Bedeutung hat für Sie die Ethik in der Politik? Gibt es eine Moral in der Politik? Bei einer Tagung über Karls Jaspers in Heidelberg ist er einmal als Moralpädagoge bezeichnet worden. Die Grundlage der Wissenschaft ist seiner Meinung der Vergleich: Dazu hat Grosser in unserem Gespräch Beispiele genannt.

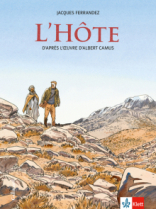

Grosser erwähnt in seiner Lebensbilanz mehrmals > Albert Camus. Warum sollte er heute immer wieder gelesen werden? In „Jonas ou l’artiste au travail“ (in: L’exile et le royaume, in: A. Camus, Œuvres complètes, hrsg.v. R. Gay-Croisier, t. IV 1957-1959, Paris 2008, S. 59-83) schreibt Jonas am Ende quer auf die Leinwand: „solidaire et solitaire“. Herr Grosser, Solidaire sind Sie ganz ohne Zweifel. Aber sind Sie auch manchmal Solitaire? Alleine? Und stört Sie das? lauteten meine Fragen.

In Deutschland ist Allfred Grosser als einer der besten Kenner der deutsch-französischen Beziehungen bekannt, – schon 1947 waren er dabei, als Emmanuel Monnier das Comité français d’échanges avec la l’Allemagne nouvelle gründete und wurde dann Geschäftsführer und Herausgeber der Zeitschrift Allemagne. Aber Grosser hat NIE, wie er selber in seiner Lebensbilanz ausdrücklich betont, ein Buch über die deutsch-französischen Beziehungen geschrieben. Dennoch wird er gerade in Deutschland als Mittler so geschätzt. Man kann zwischen vielem vermitteln, welche Rolle ist Ihm als Mittler am wichtigsten, wollte ich von ihm wissen

Zur Außenpolitik hatte ich mir diese Fragen notiert: In letzter Zeit knirscht es wieder ein wenig mehr im Gefüge der Außenpolitik, besonders zwischen Frankreich und Deutschland. jeder Gipfel wird vom Versprechen begleitet künftig enger zusammenarbeiten zu wollen. Hat Frankreich mit der deutschen Enthaltung bei der Libyen-Resolution in der UN gerechnet? Läuft da was schief zwischen Deutschland und Frankreich?

Zur Außenpolitik hatte ich mir diese Fragen notiert: In letzter Zeit knirscht es wieder ein wenig mehr im Gefüge der Außenpolitik, besonders zwischen Frankreich und Deutschland. jeder Gipfel wird vom Versprechen begleitet künftig enger zusammenarbeiten zu wollen. Hat Frankreich mit der deutschen Enthaltung bei der Libyen-Resolution in der UN gerechnet? Läuft da was schief zwischen Deutschland und Frankreich?

Schon 1947 hat Grosser Sendungen für deutsche Jugendliche gemacht. 1974 bekam er im Sender Freies Berlin eine eigene Sendung, um monatlich eine Viertelstunde zu jugendlichen deutschen Zuhörern zu sprechen. Angenommen, das wäre heute wieder so, und die Sendung würde wirklich in einem Sender laufen, den Jugendliche hören, welche Themen würden er heute für sie parat halten?

Grosser sagt von sich, er sei Atheist, aber er ist trotzdem „ein fellow traveller der engagierten Christen“, wie passt das zusammen? Er erinnert die Christen ja schließlich nicht dauernd daran, dass es keinen Gott gibt? Aber er ist ein bibelfester Nichtgläubiger. Rät er Atheisten, die Bibel zu lesen?

Eines seiner Hauptanliegen ist die Freiheit. Die letzte Frage lautete, wird heute in Europa genug für die Freiheit getan?

> Alfred Grosser wird heute 85 Jahre alt, 1. Februar 2010

> Ein Gespräch mit Alfred Grosser, 19. Juni 2008

Des raisons pour s’indigner, il y en a beaucoup. Vite saisissons une plume! Mais comment articuler ses bonnes raisons en moins de 13 pages et ensuite en vendre en moins de quatre mois 950.000 exemplaires? Quel succès! Comment y arrive-t-on? On y arrive, si on a 93 ans et si on possède une très longue expérience historique et politique, longue de tout d’un siècle.

Des raisons pour s’indigner, il y en a beaucoup. Vite saisissons une plume! Mais comment articuler ses bonnes raisons en moins de 13 pages et ensuite en vendre en moins de quatre mois 950.000 exemplaires? Quel succès! Comment y arrive-t-on? On y arrive, si on a 93 ans et si on possède une très longue expérience historique et politique, longue de tout d’un siècle.