Charles Baudelaire zum zweihundersten Geburtstag

Mittwoch, 7. April 2021

| Aktuelle Themen auf unserem Blog | Französisch-Online-Lernen in Zeiten der Pandemie | #CoronaVirus – COVID-19-Krise |

Charles Baudelaire (9. April 1821-31. August 1867) hatte keine leichte Jugend. Sein Vater starb 1827, seine Mutter heiratete den künftigen General Jacques Aupick. Charles kam in ein Internat in Lyon, aus dem er 1839 rausgeworfen wurde. Im gleichen Jahr macht er sein Abitur und beginnt ein Jura-Studium, das er bald wieder abbricht. Besorgt wegen seines kostspieligen Lebenswandels wird er 1841 auf eine Schiffsreise mit dem Ziel Kalkutta geschickt, die er aber auf der Insel Bourbon (heute La Réunion) vorzeitig abbricht. 1842 liiert er sich mit Jeanne Duval. 1844 wird er von seiner Familie unter eine Vormundschaft gestellt.

> Charles Baudelaire, critique d’art – Gallica Blog – 9 novembre 2021

par Coralie Philibert

#+

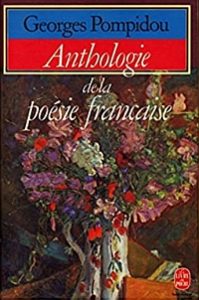

Auf unserem Blog: > Georges Pompidou spricht über Charles Baudelaire

1845 erscheint der Salon mit einen ersten Kunstkritiken und seiner Bewunderung der Werke von Eugène Delacroix. 1857 die Novelle Le Fanfarlo Nach dem Staatsstreich vom Dezember 1852 wendet er sich endgültig der Schriftstellerei zu. Echten Erfolg hat er nicht. Zwar werden seine Übersetzungen von Edgar Alan Poe (Histoires extraordinaires, 1848) beachtet. 1855 gelingt ihm ein Durchbruch mit seinem Bericht über die Exposition universelle. aber der Gedichtzyklus Les Fleurs du Mal, 1857, neue Auflage 1861, (Die Blumen des Bösen, 1907) beschert ihm ein Gerichtsverfahren wegen der Verletzung der öffentlichen Moral. Seine Verteidigung, in der er auf die Zusammenhänge aller Gedichte in diesem Band hinweist, deren Sinn es sei, vor Angriffen auf die Moral zu warnen, wird nicht verstanden. Er wird verurteilt und muss 6 Gedichte herausnehmen, die später unter dem Titel Épaves erscheinen werden.

In XCIII À une passante hießt es :

« La rue assourdissante autour de moi hurlait.

Longue, mince, en grand deui, douleur majestueuse,

Une femme passa, d’une main fastueuse,

Soulevant, balançant le feston et l’ourlet »

und Baudelaire flaniert durch die Straßen der Hauptstadt. Walter Benjamin (1892-1940) hat diesen Typus aufgrund von Baudelaires eigener Interpretation „Der Beobachter ist ein Fürst, der überall im Besitze seines Inkognitos ist,“ wie folgt definiert: „Wenn der Flaneur dergestalt zu einem Dichter wider Willen wird, so bekommt ihm das gesellschaftlich sehr zupaß. Er legitimiert seinen Müßiggang. Seine Indolenz ist nur eine scheinbare. Hinter ihr verbirgt sich die Wachsamkeit eines Beobachters, de den Missetäter nicht aus den Augen lässt. So sieht der Detektiv ziemlich weite Gefilde in seinem Selbstgefühl aufgetan. Er bildet Formen des Regierens aus, wie sie dem Tempo der Großstadt anstehen. Er erhascht die Dinge im Flug; er kann sich damit in die Nähe des Künstlers träumen.“ (W. Benjamin, Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, Frankfurt/M. 1969, S. 41 ff.)

Auf unserem Blog: > La littérature française (I): Charles Baudelaire

Seine Gedichte sind nicht leicht einzuordnen, von den Dichtern des Parnasse wie Musset scheint er sich gelöst zu haben und sie deuten schon auf eine neue Bewegung hin. Wie viele Schriftsteller seiner Zeit haderte er mit der politischen oder gar der gesellschaftlichen Entwicklung und pflegte sein bewusstes Anderssein als Dandy. Seine Gedichte nehmen viele Themen aus den dunklen Seiten der Gesellschaft auf, erzählen oft sprachgewaltig von Krankheit, Verfall und Tod, vom Schwanken zwischen Untergang und Aufstieg, die von einer Radikalität der Sprache noch weiter akzentuiert werden. Dieser Zwiespalt zwischen Angst und Hoffnung wurde zum Grundthema seiner Dichtung. Mit seiner Modernität, radikal neuen Themen kündigt Baudelaire neue Wege der Dichtung an und stellt seine Leser vor ganz neue Herausforderungen.

1869 ergänzte er seine Gedichtsammlung um Le spleen de Paris (Pariser Trübsinn, 1904). 1859 erscheint wieder ein Artikel über den Salon und dann widmet er dem Maler Constantin Huys unter dem Titel Le Peintre de la vie moderne… Schließlich folgt 1861 ein Aufsatz über Richard Wagner….

Baudelaire war auch Kunst- und Literaturkritiker Berühmt ist seine 1857 erschienene Besprechung von Gustave Flauberts Madame Bovary, Mœurs de Province oder seine Analysen der Gemälde von Eugène Delacroix, den er als „chef de l‘école moderne“ bezeichnet: vgl. H. Wittmann, Napoleon III. Macht und Kunst, Reihe Dialoghi / Dialogies. Literatur und Kultur Italiens und Frankreichs, hrg. V. Dirk Hoeges, Band 17, Frankfurt/M. 2013, S. 109 et passim.

In seinen Journaux intimes heißt es im Kapitel X Fusées:

« J’ai trouvé la définition du Beau, de mon Beau. – C’est quelque chose d’ardent et de triste, quelque chose d’un peu vague, laissant carrière à la conjecture. Je vais, si l’on veut, appliquer mes idées à un objet sensible, à l’objet par exemple, le plus intéressant dans la société, à un visage de femme. Une tête séduisante et belle, une tête de femme, veux-je dire, c’est une tête qui fait rêver à la fois, mais d’une manière confuse, de volupté et de tristesse ; qui comporte une idée de mélancolie, de lassitude, même de satiété, — soit une idée contraire, c’est-à-dire une ardeur, un désir de vivre, associés avec une amertume refluante, comme venant de privation ou de désespérance. Le mystère, le regret sont aussi des caractères du Beau. »

Wie viele andere Passagen in seinem Werk definiert Baudelaire hier das Schöne, hier ist es der Kopf einer Frau; das Geheimnis wie das Bedauern sind aber auch schön.

Über Baudelaire hat Sartre eines seiner Künstlerporträts verfasst: Baudelaire. Sartre selber fand es misslungen, gleichwohl illustriert diese Studie Sartres Methode auf gelungene Weise, wie jemand sich zu einem Künstler macht. Alle wichtigen Themen, mit denen Sartre in L‘être et le néant (Das Sein und das Nichts, 1943) die menschliche Freiheit erkundet, werden in diesem Porträt aufgegriffen und genutzt, um die Persönlichkeit Baudelaires und seine Entscheidung, Künstler zu werden, einer Analyse zu unterziehen. U. a. zitiert Sartre eine Passage aus Fusées, in der Tiere genannt werden: „mon petit âne mélancolique“ und die Frage „les satans n’ont-ils pas des formes de bêtes? Le chameau de Cazotte – chemau, diable et femme, » was Sartre dazu führt nach einer Transzendenz unserer eigenen nicht zu rechtfertigenden Wertefreiheit zu fragen, die auf unsere menschliche Freiheit verweist: „Par le fait, Baudelaire s’est toujours senti libre.“ (Sartre, Baudelaire, 1963, S. 47).

Man kann bei der Lektüre dieser Studie auf vielen Seiten EN für L’être et le néant an den Rand schrieben und entdeckt dabei, dass das Porträt Baudelaires auch eine Art Einleitung in sein oder Kommentar für sein philosophisches Hauptwerk gelesen werden kann und gleichzeitig auch als Form und Anleitung weiterer Künstlerporträts verstanden werden könnte. Bemerkungen wie z. B.: „Et, certainement, il est impossible de se voir vraiment avec les yeux d’Autrui, nous adhérons trop à nous-mêmes, » (S. 105) erinnert an die Szene des Schlüssellochguckers, der sich durch Schritte und den noch nicht vorhandenen Blick eines Anderen ertappt fühlt. Der Andere konstituiert uns durch seinen Blick, auch wenn er noch gar nicht stattgefunden hat.

Auch der letzte Satz seiner Studie resümiert die Beziehung zu L’être et le néant: Baudelaires Leben habe ihm erlaubt diese Wahrheit auf unerreichte Weise zu demonstrieren: „le choix libre que l’homme fit de soi-même s’identifie absoliment avec ce qu’on appelle sa destinée.“ (Ib. S: 245) Mit kaum einem anderen Satz hat Sartre seine Doktrin von der Verantwortung des Menschen für sich selbst, für seine Wahl, der er sich nicht entziehen kann, so präzise auf den Punkt gebracht. Er ist frei zu wählen, aber er muss wählen, sowie er damit begonnen hat, sind die Würfel gefallen, er ist dann schon engagiert, wie es in Qu’est-ce que la littérature? heißt: vgl. H. Wittmann, Sartre, Camus und die Kunst. Die Herausforderung der Freiheit, Reihe Dialoghi / Dialogies. Literatur und Kultur Italiens und Frankreichs, hrg. V. Dirk Hoeges, Band 18, Frankfurt/M. 2020, S. 24 et passim.

Gerade rechtzeitig zum 200. Geburtstag von Charles Baudelaire am 9. April 2021 gelesen.

Rezension: Karin Westerwelle, Baudelaire und Paris. Flüchtige Gegenwart und Phantasmagorie, Paderborn, Brill/Wilhelm Fink 2020.

> https://t.co/y3Vmm8W8ix pic.twitter.com/4Zw7Qa0Z4k

— Heiner Wittmann (@hwromanistik) April 3, 2021

Georges Pompidou wurde am 5. Juli 1911 in Montboudif (Auvergne) geboren. Sein Schuzeit verbrachte er in Abi. Dann besuchte das Lycée Louis-le-Grand à Paris: Nach der Agrégation des lettres en 1934 erhielt er das Diplom der École libre des Sciences Politiques. Einer seiner Freunde war Leopold Sedar Senghor, Präsident der Republik Senegal 1960-1980. Zunächst unterrichtete Pompidou in Marseille, danach in Paris. 1944 wurde er Kabinettschef in der Provisorischen Regierung von de Gaulle und wurde wieder 1958 ins Kabinett geholt, als der General an die Macht zurückkehrte und die V. Republik gründete. 1961 veröffentlicht er eine vielbeachtete Anthologie de la Poésie française. Von 1962-1968 war er Premierminister. Nach dem Rücktritt von Charles de Gaulle wird er zum zweiten Staatspräsidenten der V. Republik gewählt.

Georges Pompidou wurde am 5. Juli 1911 in Montboudif (Auvergne) geboren. Sein Schuzeit verbrachte er in Abi. Dann besuchte das Lycée Louis-le-Grand à Paris: Nach der Agrégation des lettres en 1934 erhielt er das Diplom der École libre des Sciences Politiques. Einer seiner Freunde war Leopold Sedar Senghor, Präsident der Republik Senegal 1960-1980. Zunächst unterrichtete Pompidou in Marseille, danach in Paris. 1944 wurde er Kabinettschef in der Provisorischen Regierung von de Gaulle und wurde wieder 1958 ins Kabinett geholt, als der General an die Macht zurückkehrte und die V. Republik gründete. 1961 veröffentlicht er eine vielbeachtete Anthologie de la Poésie française. Von 1962-1968 war er Premierminister. Nach dem Rücktritt von Charles de Gaulle wird er zum zweiten Staatspräsidenten der V. Republik gewählt.

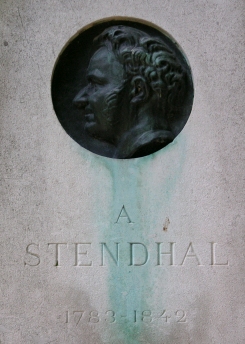

Pendant ma promenade au jardin du Luxembourg à la recherche des monument des écrivains, je suis passé devant celui de Stendhal. Henry Beyle (7183-1842) avait choisi ce nom de Stendhal comme pseudonyme. Il publiait des romans, des nouvelles et des récits de voyages. Il excelle dans l’observation psychologique des individus de ses romans. Son passé de dragon de l’armée d’Italie lui a inspiré le souvenir ferme et inébranlable de Napoléon. Sa Vie de Napoléon est paru bien après mort en 1876. Son héros apparait à la bataille de Waterloo racontée dans La Chartreuse de Parme (1839).

Pendant ma promenade au jardin du Luxembourg à la recherche des monument des écrivains, je suis passé devant celui de Stendhal. Henry Beyle (7183-1842) avait choisi ce nom de Stendhal comme pseudonyme. Il publiait des romans, des nouvelles et des récits de voyages. Il excelle dans l’observation psychologique des individus de ses romans. Son passé de dragon de l’armée d’Italie lui a inspiré le souvenir ferme et inébranlable de Napoléon. Sa Vie de Napoléon est paru bien après mort en 1876. Son héros apparait à la bataille de Waterloo racontée dans La Chartreuse de Parme (1839). >

>