Die Tagung des Frankoromanistenverbandes in Leipzig, 19.-22.9.2012: (R)evolution der Medien

Ab morgen tagt der Frankromomanistenverband in Leipzig.

Auf der Homepage des Verbandes steht „Der Frankoromanistenverband versteht sich als Fachverband für alle Wissenschaftler, die das Fach Französisch und die Frankophonie vertreten. Dies betrifft Sprachwissenschafter, Literaturwissenschafter, Kulturwissenschafter und Fachdidaktiker, die sich mit einem riesigen Forschungsgebiet beschäftigen: 220 Millionen Frankophone in 51 Ländern der Erde auf 5 Kontinenten sprechen Französisch.

> Argumente für Französisch – auf diesem Blog

Der Frankoromanistenverband setzt sich für den Unterricht des Französischen an den Universitäten und Schulen ein. Er arbeitet eng mit der Französischen Botschaft und den französischen Konsulaten zusammen, um dies effektvoll realisieren zu können. Er richtet alle zwei Jahre eine Tagung aus, die ein Forum für Nachwuchswissenschaftler darstellt und die allen Fachvertretern die Möglichkeit bietet, sich innerhalb verschiedenster Sektionen wissenschaftlich auszutauschen und gemeinsam über Probleme und Perspektiven des Fachs zu diskutieren.“

> Romanistik und neue Medien – auf diesem Blog

[R]evolution der Medien

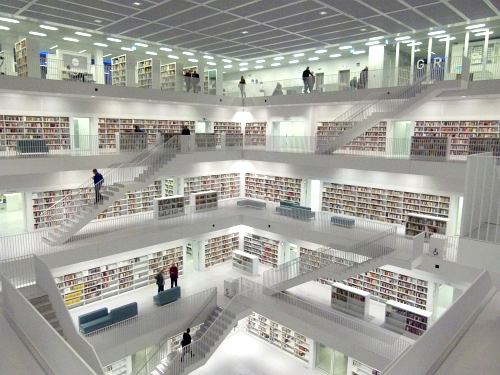

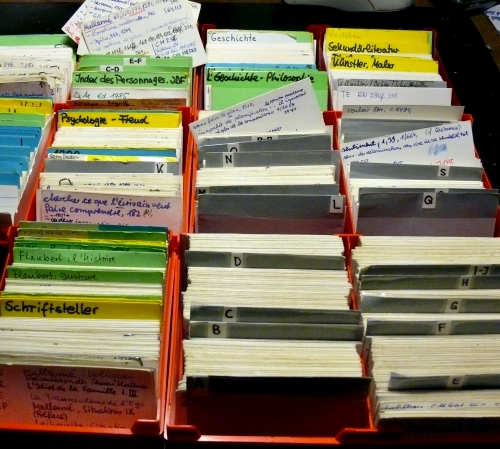

Die Tagung nimmt die Medien in einer historischen und aktuellen Perspektive in den Blick. Schon die Epochenschwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit ist auch das Ergebnis einer Medienrevolution. An die Stelle der steinernen Botschaft der Architektur tritt als Medium mit einer „technischen Reproduzierbarkeit“ nämlich als der Druck, der Literatur und Wissenschaften in immer schnellere Bewegung versetzt, und sie größeren Leserschaften zugänglich macht. In den Sektionen dieser Tagung werden diese Fragen gestellt: „Welche Bedeutung hat die Erfindung des Buchdrucks für die Zirkulation des Wissens und für die Innovationen der Literatur? Wie verändert das neue Medium die Herausbildung eines neuen Lesepublikums? Wie wirken sich Zeitung und Feuilleton mit ihrer Beschleunigung der Druckverfahren (Schnellpresse, Endlospapier) auf die Herausbildung neuer literarischer Formen wie Feuilletonroman und Reportage als journalistische Form aus? (Vgl. hier etwa den Aufsatz von Fritz Nies „Schnell und viel – Gattungsbildung in Frankreich im Zeitalter des Endlospapiers“) Wie wurden und werden Medienumbrüche in der französischen und frankophonen Literatur immer wieder neu reflektiert? Welchen Einfluss hatte und haben sie auf die Sprache? Welche politische Rolle kommt in diesem Zusammenhang dem Schriftsteller zu? Inwiefern können aber auch die neuen Kommunikationsformen, die die medialen Revolutionen der allerjüngsten Zeit hervorgebracht haben, auf gesellschaftliche Verhältnisse Einfluss nehmen? (Vgl. als jüngstes Beispiel die Bedeutung der medialen Kommunikation für die Veränderung der politischen Situation in Tunesien)“

Das Medium der Sprache und die Vermittlung der Literatur durch Medien sind ein wesentlicher Forschungsgegenstand der Frankoromanistik. Mit den ‚neuen’ Medien hat sich das Feld der Frankoromanistik erheblich erweitert: Auch Methoden und die Ergebnisse der vergleichenden Medienwissenschaft die alle Arten von Medien analysiert – Filme, filmische Transpositionen, Text-Bild-Relationen, bande dessinée und Photographie, die Medien Fernsehen, Presse, Radio und Internet (Blogs, Netzliteratur…) – in den Blick nimmt, werden bei dieser Tagung berücksichtigt.

Die Tagung ist für die Frankoromanisten eine gute Gelegenheit, die Stärke und die Vielfalt der Romanistik in der Öffentlichkeit zu demonstrieren.

> Der Frankoromanistenverband im Deutschen Romanistenverband e.V.

> [R]evolution der Meiden. 8. Kongress des Franko-Romanisten-Verbands – Leipzig, 19.-22.9.2012

> Romanistik und Neue Medien – auf diesem Blog