Vier Interviews:

> Nachgefragt: Pedro Kadivar, Une littérature-monde ?

> Nachgefragt: Alain Mabanckou, Une littérature-monde ?

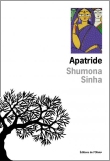

> Nachgefragt: Shumona Sinha, Apatride

> Nachgefragt: Boualem Sansal, 2084

Zwei Fotoalben

Diese Seite muss erst vollständig geladen sein. Das Fotoalbum öffnet sich sich per Klick auf ein Foto auf schwarzem Hintergrund, rechts erscheint ein Pfeil zum Weiterklicken. Schließen mit Klick auf ClOSE rechts unten. Tipp: F 11 vergrößert den Bildschirm.

|

Alain Mabanckou nous avait pourtant prévenus : «Pendant longtemps, ingénu, j’ai rêvé de l’intégration de la littérature francophone dans la littérature française. Avec le temps, je me suis aperçu que je me trompais d’analyse. La littérature francophone est un grand ensemble dont les tentacules enlacent plusieurs continents. La littérature française est une littérature nationale. C’est à elle d’entrer dans ce grand ensemble francophone.»

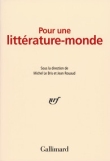

Zitiert bei : > Pour une littérature-monde, Paris : Gallimrd 2007. |

Freitag, 20.01.17, 16.00 h, Samstag, 21.1.2017, 11.00h

im Literaturhaus Frankfurt M.

Schöne Aussicht 2

60311 Frankfurt am Main

Mit Alain Mabanckou, Carolin Callies, Boualem Sansal, Shumona Sinha, Anne Weber, Fiston Mwanza Mujila, Pedro Kadivar, Meriam Bousselmi, Louis-Philippe Dalembert, Linda Lê u.a.

Aktuelle Stimmen einer internationalen Literatursprache

„Im Oktober 2017 wird Frankreich nach 28 Jahren wieder Ehrengast der Frankfurter Buchmesse sein. Internationale Literatursprache ist das Französische schon seit geraumer Zeit. Es bildet ein grenzüberschreitendes Netzwerk, das sich von Afrika in die Karibik, vom Maghreb bis nach Vietnam erstreckt. Das rufen die Litprom-Literaturtage 2017 ins Bewusstsein und diskutieren mit international erfolgreichen Autoren über ihr poetisches und persönliches Verhältnis zur französischen Sprache. … “ Bitte weiterlesen

> literaturhaus-frankfurt.de/programm/termine/litprom-literaturtage-2017-weltwandeln-in-franzoesischer-sprache-2017-01-20/

> Programm: Litprom Literaturtage 2017 – Weltwandeln in französischer Sprache

| Auf unserem Blog:

> Nachgefragt. Azouz Begag: Wie steht es um die Immigration in Frankreich? – 26. Oktober 2016

> Un entretien avec Wilfried N’Sondé : Intégration ou assimilation ? – 9. Mai 2016

> Nachgefragt: Dany Laferrière „Tagebuch eines Schriftstellers im Pyjama“ – 28. April 2016

> Nachgefragt. CNCDH: Le rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie

6. Mai 2016

> Les réfugiés, les migrants, les demandeurs d’asile et les droits de l’homme. Une interview de la Présidente de la CNCDH – 26 février 2016

H. Wittmann, Heiner Wittmann, Immigration und Literatur. Ein Beitrag zur Integrationsforschung in Frankreich, Vortrag: Ursachen und Folgen von Flucht, Exil und Migration in Vergangenheit und Gegenwart. Tagung 3. bis 5. Juni 2016 im Bildungs- und Begegnungszentrum Clara Sahlberg, Berlin. Erscheint im Mai 2017 bei Heidi Beutin, Wolfgang Beutin, Heinrich Bleicher-Nagelsmann, Herbert Schmidt, Claudia Wörmann-Adam (Hg.), Verlag Talheimer, Mössingen. Talheim.

> La littérature de l’immigration en France. Bibliographie et sitographie.

|

Im Programmheft schreiben die Geschäftsleiterin von Litprom Anita Djafari und der Kurator Florian Kniffka:

„Wir beleuchten den Facettenreichtum der Literaturen auf Französisch, die rund um den Globus wandeln – und dabei die französische Sprache verwandeln. So bilden sie ein grenzüberschreitendes Netzwerk, das sich von Afrika in die Karibik, vom Maghreb bis nach Vietnam erstreckt. Ebenfalls 2017 jährt sich der Beginn einer Debatte im französischen Literaturbetrieb: 2007 unterzeichneten 44 Autor*innen das Manifest >»Pour une littérature-monde en français«. Das Manifest lehnt das Konzept der Frankophonie ab, denn diese sei eine neo-koloniale Ausgrenzung einer »nur« frankophonen Peripherie. Die Befürworter halten dagegen, die vom Manifest geforderte Weltliteratur in französischer Sprache sei der Grundgedanke der Frankophonie selbst. Zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Manifests haben wir elf internationale Autor*innen zu Gast, die ihr poetisches und persönliches Verhältnis zum Französischen diskutieren: Sehen sie sich als Teil einer frankophonen Literatur? Lehnen sie diese Zuschreibung ab? Und wie finden sie ihr jeweils individuelles Verhältnis zur französischen Sprache als Werkstoff?Die Autor*innen zeigen uns mit ihren Romanen, Gedichten, Theaterstücken, kurz: ihren Texten, wie wandelbar die auf Französisch geschriebene Literatur ist. Wir laden Sie ein, dies alles mit uns genauer zu erkunden und freuen uns darauf, Sie bei den nunmehr 6. Litprom-Literaturtagen zu begrüßen.“ (Hervorhebung, H.W.)

Dossier:

L’un des signataires de ce manifeste, Wilfried Sondé, nous a accordé une interview début mai 2016: > Un entretien avec Wilfried N’Sondé : Intégration ou assimilation ? Une bonne occasion de la reproduire ici encore une fois:

Nous avons demandé à Wilfreid Sondé ce qu’il pense aujourd’hui sur cette id´´e d’une „Littérature-monde“:

Wilfreid Sondé: „Ce que je pense de la Francophonie aujourd’hui est que c’est un concept intéressant dès l’instant oü il se limite à l’essentiel, à savoir rassembler des locuteurs de différentes langues autour du Français comme moyen de communication commun tout en respectant les spécificités de chacun.

Le manifeste Littérature Monde a permis de poser les bonnes questions, le chemin est encore long pour trouver et appliquer les bonnes réponses, mais le chemin est bon. A ce titre, la Littérature Monde ne peut pas connaître de limites ou de catégories en terme de thèmes abordés, tout ce qui touche à l’humain doit avoir sa place. En matière d’expression littéraire, seul importe la qualité…“

> Pour une „littérature-monde“ en français – Le Monde, 15.3.2007

Marc Escola > „Pour une littérature-monde en français“ -fabula.org, 18.3.2007

Collectif

Collectif

Pour une littérature-monde

Ouvrage collectif d’Eva Almassy, Tahar Ben Jelloun, Maryse Condé, Dai Sijie, Ananda Devi, Chahdortt Djavann, Édouard Glissant, Jacques Godbout, Nancy Huston, Fabienne Kanor, Dany Laferrière, Michel Layaz, Michel Le Bris, Alain Mabanckou, Anna Moï, Wajdi Mouawad, Nimrod, Esther Orner, Grégoire Polet, Raharimanana, Patrick Raynal, Jean Rouaud, Boualem Sansal, Brina Svit, Lyonel Trouillot, Gary Victor et d’Abdourahman A. Waberi. Édition publiée sous la direction de Michel Le Bris et Jean Rouaud

Hors série Littérature, Paris: Gallimard 2007.

Alain Mabanckou, > Le monde est mon langage, Paris: Grasset 2016

Alain Mabanckou, > Réception critique et enseignement de la littérature africaine en France

12 avril 2016 14:00 15:00 Cours Amphithéâtre Marguerite de Navarre – Marcelin Berthelot

Alain Mabanckou, > Lettres noires : des ténèbres à la lumière

Écrivain, professeur de littérature à UCLA

17 mars 2016 18:00 19:00 Leçon inaugurale Amphithéâtre Marguerite de Navarre – Marcelin Berthelot

Alain Mabanckou > Lettres noires : des ténèbres à la lumière. Leçon inaugurale prononcée le jeudi 17 mars 2016 -Texte intégral

> Boualem Sansal : «L’ordre islamique tente progressivement de s’installer en France»

Par Alexandre Devecchio, Le Figaro, 17/06/2016

> Shumona Sinha et la trahison de soi. „Dans un français sauvage, l’auteur d'“Assommons les pauvres !“ décrit la fraternité haineuse des exilés. Un livre risqué qui lui a fait perdre son travail.“ LE MONDE DES LIVRES – 15.09.2011

Shumona Sinha, > Apatride, Paris Éditions de l’Olivier 2017: Texte de l’éditeur : „“D’autres nuits surgirent derrière ses paupières, mais la lumière n’y avait plus de chaleur, il ne s’en échappait aucun bruit, aucun son, aucun souffle. Elle se rendit compte que, ni ici ni là-bas, elle n’arrivait à rire, à respirer, à se sentir vivante, et qu’elle lévitait dans un mouvement aveugle, chutait dans le vide, sans terre ni ciel.“

Shumona Sinha, > Apatride, Paris Éditions de l’Olivier 2017: Texte de l’éditeur : „“D’autres nuits surgirent derrière ses paupières, mais la lumière n’y avait plus de chaleur, il ne s’en échappait aucun bruit, aucun son, aucun souffle. Elle se rendit compte que, ni ici ni là-bas, elle n’arrivait à rire, à respirer, à se sentir vivante, et qu’elle lévitait dans un mouvement aveugle, chutait dans le vide, sans terre ni ciel.“

Esha a quitté Calcutta pour s’installer à Paris, la ville dont elle rêvait. Or, d’année en année les déceptions s’accumulent, tout devient plus sombre et plus violent autour d’elle. Elle s’épuise dans d’innombrables batailles, et ne se sent plus en sécurité….“

Pedro Kadivar: > www.lesfrancophonies.fr/KADIVAR-Pedro-535

mardi 24 février 2015 L’humeur vagabonde

Kathleen Evin, > L’humeur vagabonde. Le metteur en scène et auteur iranien Pedro Kadivar

France-Inter

> Louis-Philippe Dalembert – site personnel

> Linda Lê – Editions Christian Bourgeois

> Les ouvrages de Linda Lê

> Fiston Mwanza Mujila – Éd. Matailié

Fiston Mwanza Mujila

Fiston Mwanza Mujila

Tous les soirs au Tram 83 on voit débouler les étudiants en grève et les creuseurs en mal de sexe, les canetons aguicheurs, les touristes de première classe et les aides-serveuses, les biscottes et les demoiselles d’Avignon, la diva des chemins de fer et Mortel Combat, bref, toute la Ville-Pays prête à en découdre sur des musiques inouïes, réunie là dans l’espoir de voir le monde comme il va et comme il pourrait dégénérer.

Lucien, tout juste débarqué de l’Arrière-Pays pour échapper aux diverses polices politiques, s’accroche à son stylo au milieu du tumulte et se retrouve sans s’en rendre compte coincé dans une mine de diamants, en garde à vue, ou dans le lit d’une fille aux seins-grosses-tomates. …“ > Bitte weiterlesen

Paris: Éd. Matailié 2015.

Die neue Website des > Vereins der Freunde des Institut français de Stuttgart / Les amis de l’Institut e.V.

Wir hatten in Frankfurt/M. anlässlich > Litprom Literaturtage 2017 – „Weltwandeln in französischer Sprache“

Wir hatten in Frankfurt/M. anlässlich > Litprom Literaturtage 2017 – „Weltwandeln in französischer Sprache“  eine Gelegenheit, mit Shumona Sinha über ihren Roman > Apatride zu sprechen, der 2015 im Verlag Nautilus unter dem Titel > Erschlagt die Armen! in der Übersetzung von Lena Müller auf Deutsch erschienen ist.

eine Gelegenheit, mit Shumona Sinha über ihren Roman > Apatride zu sprechen, der 2015 im Verlag Nautilus unter dem Titel > Erschlagt die Armen! in der Übersetzung von Lena Müller auf Deutsch erschienen ist.

Das Zusammenleben ist das Motto der diesjährigen Französischen Wochen – Azouz Begag erzählt davon in seinem Film Le Gone du Chaâba, der auf seinem gleichnamigen Roman basiert. Er handelt von den Schwierigkeiten und Freuden eines kleinen Jungen, der sich dafür entschied, der Beste der Klasse zu sein. Der spätere Erfolg des Soziologen, Wirtschaftswissenschaftlers, Schriftstellers und ehemaligen Ministers für die Förderung der

Das Zusammenleben ist das Motto der diesjährigen Französischen Wochen – Azouz Begag erzählt davon in seinem Film Le Gone du Chaâba, der auf seinem gleichnamigen Roman basiert. Er handelt von den Schwierigkeiten und Freuden eines kleinen Jungen, der sich dafür entschied, der Beste der Klasse zu sein. Der spätere Erfolg des Soziologen, Wirtschaftswissenschaftlers, Schriftstellers und ehemaligen Ministers für die Förderung der Chancengleichheit, ist dabei in erster Linie auf seinen Wissensdurst zurückzuführen, der ihn bereits im Slum von Lyon, Chaâba, prägte.

Chancengleichheit, ist dabei in erster Linie auf seinen Wissensdurst zurückzuführen, der ihn bereits im Slum von Lyon, Chaâba, prägte.

Wir erinnern uns: „Computer in alle Schulen, alle Schüler an die Computer – dieses Programm wollen die Kultusminister zügig verwirklichen. Noch fehlt es an Rechnern und an Lehrern, die mit ihnen umgehen können. Auch gibt es Widerstand. Wie attraktiv der Unterricht am Computer sein kann, führten bislang nur einige Pioniere vor. Offen ist, in welchem Alter Schüler an die Rechner sollen, ob das Fach ‚Informatik‘ auf die Oberstufe der Gymnasien beschränkt bleibt und wie Computer und Computer-Themen in andere Fächer ‚integriert‘ werden.“ SPIEGEL 47/1984

Wir erinnern uns: „Computer in alle Schulen, alle Schüler an die Computer – dieses Programm wollen die Kultusminister zügig verwirklichen. Noch fehlt es an Rechnern und an Lehrern, die mit ihnen umgehen können. Auch gibt es Widerstand. Wie attraktiv der Unterricht am Computer sein kann, führten bislang nur einige Pioniere vor. Offen ist, in welchem Alter Schüler an die Rechner sollen, ob das Fach ‚Informatik‘ auf die Oberstufe der Gymnasien beschränkt bleibt und wie Computer und Computer-Themen in andere Fächer ‚integriert‘ werden.“ SPIEGEL 47/1984